知的障害(知的能力障害群,精神遅滞)とは?特徴や症状、診断の種類などをまとめます。

2018.08.28- 知的障害とは

- 知的障害の幼児期の育ち

- 心理的な特徴

- 知的障害の原因・症状

- 知的障害の定義と診断

- 特別支援学校の各教科の教え方

- 周辺の障害理解

知的障害とは

知的能力障害群は、知的障害、精神遅滞とも表記される、知的発達の障害のことです。

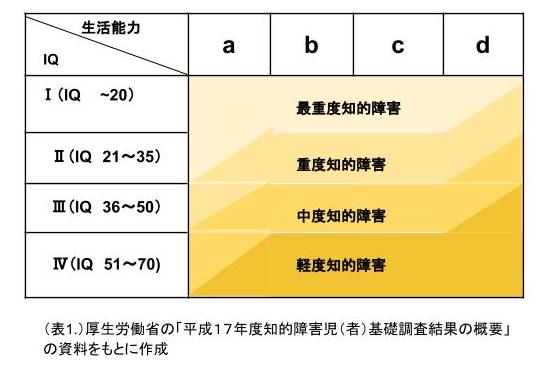

そして知的能力や適応機能(日常生活能力、社会生活能力、社会的適応性)に応じて判断され、知能指数により軽度~最重度に分類されます。(厚生労働省ホームページ)

(※本コラムでは引用を除き、一般的に使用されている「知的障害」と表記させていただきます。)

知的障害があるお子さんへの支援方法については、以下の記事をご覧ください。

知的障害の幼児期の育ち

知的能力障害は乳幼児に発見されることも多く、話し言葉や遊び、生活習慣の遅れにより発見されることがあります。 (太田,2010)

心理的な特徴

<認知能力上の障害> 理解、判断、思考、課題解決の弱さ

<言語活用能力上の障害> 言葉の理解、読み書き、操作の弱さ

<社会関係理解の遅れ> 感情、情緒、社会関係の上での一部遅れ

知的障害の原因・症状

知的障害の原因としては、出生前要因、環境要因から考えられています。

また、脳の様々な中枢神経系疾患が原因とされています。

・出生前要因

特に遺伝子要因が多くを占めています。(ダウン症などの染色体異常、代謝変性疾患、神経皮膚症候群、脳形成異常症などがあります)

・環境要因

周産期感染症や中毒などがあります。また、周産期でもっとも多いのは子宮内発育遅延、新生児仮死によるものといわれています。(日本LD学会,2016)

~幼少期にみられる症状の程度~

最重症

目が合わない、笑わない、首が座らないなど、知的発達と運動発達に明らかな遅れがみられると言われています。

中度

言葉の遅れが3歳児健診で発見されることがあります。また、これらの症状や様子は乳幼児健診で発見されることが多いとされています。

軽度

就学後に対人関係や学習面でのつまずきや困難さがみられるようになってから発見されるようになることがあります。

知的障害の定義と診断

知的障害の定義

アメリカ精神医学会の診断と統計マニュアルのDSM-5と世界支援機構WHOが定める疾病及び関連保健問題の国際統計分類のICD-10があります。診断にあたっては、DSM-5とICD-10が使用されています。他に、アメリカ精神遅滞協会や文部科学省の知的障害に関する定義があります。

その他に、アメリカ精神遅滞学会が述べる定義や厚生労働省が定めた定義があります。

それぞれの定義により、障害名の表記が多少異なります。

① ICD-10(世界保健機関:WHOによる診断ガイドライン)

ICD-10では、知的障害は精神遅滞とも表記されています。「発達期に明らかになる全体的な知能水準に寄与する能力(例:言語、運動、社会的能力)の障害によって特徴づけられ、知的水準の遅れとそれによる通常の社会環境での日常的な要求に適応する能力が乏しい状態」と説明されています。

② DSM-5(アメリカ精神医学会による精神疾患の分類と診断の手引き)

DSM-5によると、知的能力障害群は「知的能力障害群(知的発達症)は、発達期に発症し、概念的、社会的、および実用的な領域における知的能力と適応機能両面の欠陥を含む障害」と定義されています。またDSM-5が示す、3つの基準を満たしている場合に知的能力障害群の判断がされます。(高橋・大野, 2014)

また、DSM-Ⅳでは「知的障害」と表記されましたが、DSM-5では、「知的能力障害群」と障害名が変更されています。

~DSM-5が示す3つの基準~

A) 臨床的評価および個別化、標準化された知能検査によって確かめられる、論理的施行、問題解決、計画、抽象的思考、判断、学校での学習、および経験からの学習など、知的機能の欠陥。

B) 個人の自立や社会的責任において発達的および社会分化的な水準を満たすことができなくなるという適応機能の欠如。継続的な支援がなければ、適応上の欠陥は、家庭、学校、職場、及び地域といった多岐にわたる環境において、コミュニケーション、社会参加、および自立した生活といった複数の日常生活活動における機能を限定する。

C) 知的および適応の欠陥は、発達期の間に発症する。

③ アメリカ精神遅滞協会(American Association on Mental Retardation:AAMR)

「知的障害は知的機能及び適応行動(概念的、社会的および実用的な適応スキルまで評される)の双方の明らかな制約によって特徴づけられる能力障害のことである。この障害は18歳までに生じる」とされています。

④ 厚生労働省の定義

「知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)に現れる、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別援助を必要とする状態にあるもの」とされています。

診断における評価方法

知的能力障害群においては、知的機能と適応行動の2つの側面から捉えるために、

知能検査、適応能力検査尺度などが活用されています。これらの結果に基づいて障害の判断と程度が評価されます。

知能指数の値だけで判断するのではなく、適応能力の2つが検討される理由として、IQ70以上の人が、社会的判断、社会的理解、および他の領域において非常に重度の適応行動の問題をもつ場合があるかもしれないからと考えられています。

そのため、実際のその人がもつ知能能力の結果が、知的障害の程度が軽度にあたる値より高くても、その人の日常生活での困難さが把握されにくいと考えられます。もちろん、知能検査の結果の解釈においては臨床的な判断が必要とされます。

特別支援学校の各教科の教え方

1 知的障害の学習上の理解と特性

知的障害は上記のように日常生活の中で困っていることなどがあげられています。

一般には認知や言語にも困難さがみられるため、他人との意思の交換、安全、仕事、余暇利用においても適応能力が同年齢の児童生徒に求められるほどまでに至っていないことがあります。そのためその人がもつ知的の高さの障害の程度にはよりますが、特別な支援と配慮が必要な状態とされます。

・成功体験の得られにくさ

知的障害をもつ子どもたちは獲得した知識や技能を応用する力が弱いことも多く、知識や技術が実際の場で活かされにくいこと、やり始めてもうまくいかないことがあります。

他に、運動が苦手であるなど、日常の体験からも自信をもってやり遂げる体験が得られにくいことなどから積極的に取り組む意欲が高まらない点などがあります。

2 自立と社会参加に向けた職業教育の充実

知的障害教育では、生活の自立を目指す観点から、各教科の目標および内容も、通常教育のように系統的な学問体系につながるものとしてではなく、子どもの発達段階および生活のありようを踏まえて、実生活に活かせるような教育プログラムを立てることが設定されています。

<中学校の数学の目標及び内容には>

・例「日常生活に必要な数量や図形などに関する初歩的な事柄についての理解を深め。それらを扱う能力を育てる」

・「日常生活における初歩的な数量の処理能力や計算をする」

・「金銭や時計・暦などの使い方になれる」

というように、実際の生活を重視することが求められます。

特別支援学校における学習指導での工夫

知的障害者である児童に対する教育を行う特別支援学校においては各教科等をあわせて指導を行う場合と、各教科等を合わせないで指導を行う場合もあり、それは、「教科別の指導」と呼ばれています。学校というと科目の勉強、学習が重視されそうですが、知的障害をもつ人への教育は、生活の自立に必要な内容の習得を図ることが重要であることが強調されています。

各教科をあわせた指導がされたり、自立活動などと組み合わせて教育と実生活反映への充実を測っています。

例)算数の時間で「買い物の仕方」を学ぶなど

生活の自立を目標としておくことが重要とされていますが、「文字が書けた」「計算ができた」で終わるのではなく、それらの内容が子どもの実生活とどのように結びついているのかという評価ができないといけないとされています(太田・宮崎,2010)

周辺の障害理解

知的能力障害群と同様に発達期に長期支援が必要とされる障害は他にも多いとされています。知的能力障害には、ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如多動性障害)、LD(学習障害)、脳性まひなどがあります。知的能力障害は、社会生活や参加の促進や支援が必要とされます。また、幼児期からの環境改善なども含めて支援を考えることもとても大切だと考えられています。

<参考・引用文献>

太田俊己・宮崎英憲(編著)太田俊己, 名古屋恒彦 (2011) 知的障害教育総論 日本放送出版協会.p.33~43, p.149~161.

厚生労働省 e-ヘルスネット https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/heart/k-04-004.html

厚生労働省 平成17年度知的障害児(者)基礎調査結果の概要 https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/titeki/

高橋三郎・大野裕(監訳)(2014)『DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル』医学書院.

辻井正次(監修)小笠原恵(2014)『発達障害児者支援とアセスメントのガイドライン』p.298~303.

一般社団法人 日本LD学会(編)(2016) 発達障害辞典 丸善出版. p.354~355.