自閉スペクトラム症(ASD)とは?特徴や支援、療育の有効性などを解説します

2023.09.11自閉スペクトラム症の特徴

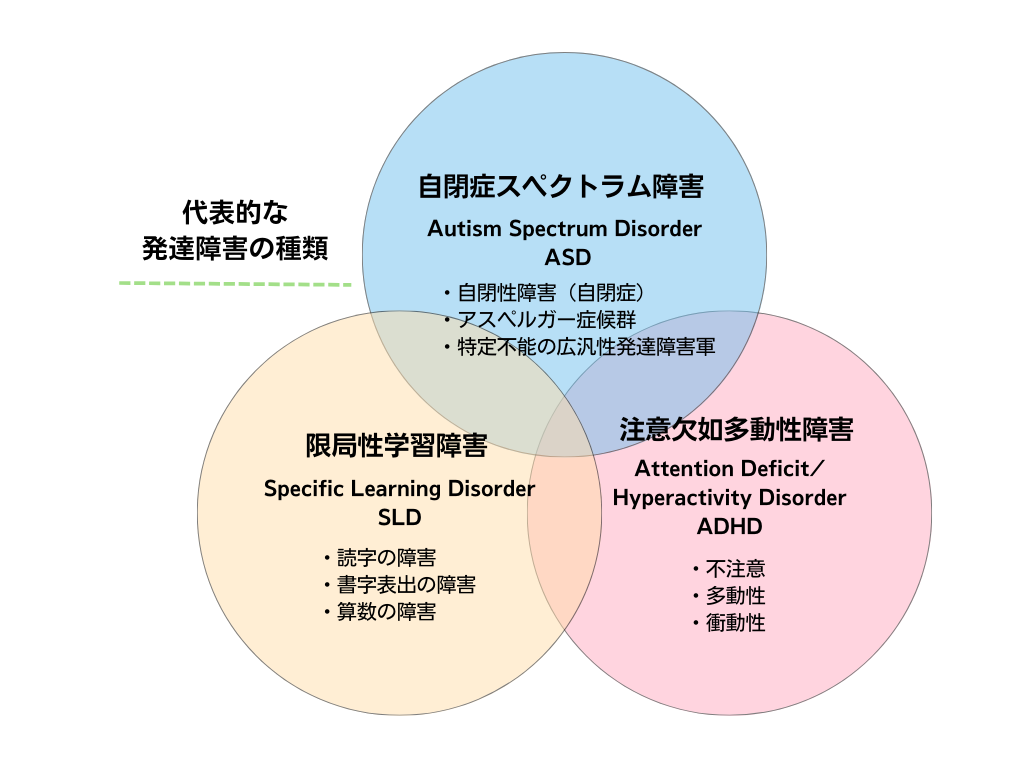

自閉スペクトラム症(Autism Spectrum Disorder;ASD)とは、一般には自閉症、アスペルガー障害などとして表現される発達障害であり、DSM-5(精神障害のための診断と統計のマニュアル)という、アメリカ精神医学会が出している診断基準に基づく診断名です。英語表記である“Autism Spectrum Disorder”の頭文字からASDと略されています。

主な特徴として、社会性の難しさやコミュニケーションの難しさ、柔軟な行動をとっていくことの難しさ、感覚過敏あるいは感覚鈍麻(感覚過敏・感覚鈍麻について、詳しくはこちらで紹介しています)などが挙げられています。

特にコミュニケーションの問題においては、言葉のもつ意図を十分に理解できず、たとえば「ここでの大声での会話はご遠慮ください」という表記があれば、一般には「ここでは静かにしておこう」と理解して対応すると思います。それに対して自閉スペクトラム症の方のなかには、「大声の基準がわからない」とか「遠慮できない!」といった反応を示す場合もあります。また、「今手が離せないから、弟くん見てて」という指示には、「一緒に遊んだり、泣いていれば抱っこしたりしてあげてね」という意図が含まれているはずですが、ただ眺めているだけで、子守りをする意図に対して対応できない場合もあるでしょう。

スペクトラムとは

自閉スペクトラム症の「スペクトラム」という言葉には「連続体」という意味があります。連続体の中には、重度の知的障害をもつ人がいれば、発語がない自閉スペクトラム症の人もいたり、知的能力が高い人もいたりします。また、自閉スペクトラム症の特性について、明確な基準があったり、境界線があったりするわけではなく、たとえばコミュニケーションの苦手さのような特徴は、多くの人が少なからず有していると考えられています。そのなかでも、自閉スペクトラム症の診断がつくということは、自閉スペクトラム症の特性によって、日常生活を送るうえでの困難さなどが高いと考えられるでしょう。

自閉スペクトラム症の方への支援

自閉スペクトラム症を含む発達障害は、病気とは異なり、「治る」というような概念が当てはまるものではありません。また、急に発達障害になる、ということはなく、環境の変化などによって、これまであまり顕著ではなかった特性の影響が大きくなり、問題が生じることや、その逆で環境の変化によって適応が促進されることも多々あります。重要なのは、さまざまな特性を理解し、特性とうまく付き合いながら生活していくことを目指すという視点を持つことでしょう。

自閉スペクトラム症の特性には、知的な遅れの有無は含まれていません。小中学校の段階では、全般的な能力が求められるので、学校生活に困難さを感じたり、不適応を感じたりすることもあるかもしれません。その一方で、自分の得意さに気づき、それを活かすことができるようになれば、大学進学後や就職してから、自身の得意な能力を活かして、専門分野等で活躍されている方々は多くいます。

そのためにも、できるだけ早い段階のうちに、子どもの得意なところを伸ばしたり、苦手なところを得意なところやその他のツールでカバーしたりする方法を身に着けるような「療育」が有効であるとされています。

まとめ

ここでは、主に医学的側面から自閉スペクトラム症について紹介しました。もしかしたらうちの子自閉スペクトラム症なのかも、と感じるようなことがありましたら、地域の保健センターや市役所などの子ども発達支援課、あるいは子ども発達支援センター、幼保育園、学校の先生、小児科の先生などに、まずは相談してみるとよいでしょう。そこから、適切な支援や診断が受けられる機関をご紹介いただけるはずです。自閉スペクトラム症に対する正しい知識と、子どもにあった支援方法を身に着けることで、子どもも家族も、負担が少し軽くなり、生活を楽しめる機会が増えるとよいですね。